أسماء طرابلسي

«لم يكن العالم قطّ كما بدا» قد تُبدي مقولة الفيلسوف الفرنسي ديكارت تصريحًا مباشرًا بالعلاقة الجبهيّة ما بين الواقع والعمل الفنّي كونه تصوّرًا له، إذ يبدو أنّ بين الزّوج المفهومي (الواقعي والمتخيّل) صياغة جدليّة قائمة على ثنائية الإمكان والإضمار، سواء من ناحية المبنى الاشتقاقي أو المعنى الدلالي، سيما وأنّ هذه التوليفة المفهومية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإحداثيات اللّغة المنفتحة وامتداداتها بكيفياتها ومضامينها ومقاصدها المتكثّرة على المستوى السّيميائي والتّأويلي للمعاني والمدركات الحسّية.

ولئن اعتُبر الأثر الفنّي لحظة فارقة أمام جذوة الخلق وصبوة الإبداع محاولاً بمجسّاته التقاط عوالم جديدة بصياغات تشكيليّة بصريّة، إمّا على مستوى الخطاب أو على مستوى التجسيد الجسداني بغية فرض قيمة جماليّة وثقافة تخييليّة، فإنّ بناء هذا الأثر يفرض بالضّرورة سياقًا سينوغرافيا تتمسرح فيه العناصر المهيكلة له بأسلوبية تفاعلية مع أركان المكان على اعتباره محملاً يستوعب بقيّة المكوّنات المشهديّة، لذلك نجد له حظوة سواء في الرّوايات الأدبيّة أو في اللّوحات التشكيليّة، ويقترح هذا الطّرح الإشكالي سرديّتين، فيتجلّى في الأولى عند طه حسين من خلال الأمكنة التّشخيصيّة الدّفينة في خياله بهوياتها الوظائفيّة والّتي يمكن التفاعل معها من خلال ميكانيزمات البلاغة الإنشائيّة (التّشبيه والاستعارة...)، فيما تُبدي السّرديّة الثّانية تخلّي سلفادور دالي عن كلاسيكيّة الأماكن الهندسيّة الجغرافية على اعتبارها معطى أركيولوجي قائم على الانفصال والاتّصال.

إنّ هذا النّهج البحثي يجعلنا إزاء مسلكيّتين إشكاليّتين رئيستين تنأى بفلسفة المكان بين رؤيتين قصديّتين: واقعيّة محلّية منغلقة في سيرة طه حسين الذاتيّة لامتداد المكان وثباته وتغيّره من جهة، وسيرياليّة منفتحة في لوحات دالي التّشكيليّة تفضي للخروج من سجن الحدود المكانيّة الوضعية نحو إطلاقية الفضاء غير المتعرّض للزوال أو للتّناهي.

لطالما اشتغلت التيارات الفكريّة والفلسفيّة على مفهومي التّخلّي والتجلّي كمقياس تعريفي للمعنى وللقيمة، ولعلّ هذا ما جعل في فصل الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار في كتابه «جماليات المكان» بين المكان الواقعي الموضوعي والمكان المتخيّل الذّاتي مدعاة للتّكشّف على سيكولوجيا المكان المحدّدة لكينونته بل وربطه بـ «التّعلق المباشر»، إذ تتطلّب لفظة «المكان» وقوفًا استقرائيًّا أمام المنجز الفنّي والتعبير الجمالي باختلاف مقاييسه بين الصّياغة والدّلالة ففيه صيرورة شعوريّة وسيرورة وجوديّة تتمظهر داخله الرّوح وتتجلّى وقد عرّفه باشلار بـ «المكان السّعيد» أو «الحيّز الملاذ» معتبرا أنّه «مبدأ حقيقيّ للاندماج السّيكولوجي للعالم في داخل الأنا»؛ فتُخلق «حميميّة متخيّلة» بين الحاوي والمحتوى «البيوت» و«الدولاب» و«الخزانة»...، جاعلاً بذلك قوام فلسفته الشاعرية مرتكزًا على ثلاثيّة المكان والنّفس والخيال.

ولعلّ هذا ما أبرزه طه حسين في روايته الواقعية «الأيّام» حيث صوّر البنى المكانيّة الضابطة لمورفولوجيا الحكاية التي تتنزّل فيها تواتريّة الأحداث. يقول طه حسين في هذا السياق المنهجي: «هكذا جمعنا الزّمان والمكان والشّوق، أمّا الزمان والمكان فلا ثبات لهما، وأمّا الشّوق فلا يورث إلاّ الحزن...»، فقد صوّر في سيرته الذّاتية الخرائط التّركيبيّة للمكان بكرونولوجيا شعوريّة تفضي إلى العلاقة التّفاعلية التي أوجدها بين الشّخصيّة والفضاء المتجسّد فيه، عاملاً بفلسفة باشلار القائمة على مبدأ الانتماء الحميمي للمكان «البيت ركننا في العالم، إنّه وكما قيل مرارًا، كوننا الأول كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى»، فتركيز طه حسين على فلسفة الفضاء في روايته يجعلنا قبالة «فضائيّة النصّ» أو «نصيّة الفضاء» بيد أنّ الفضاء أوسع من المكان، إذ راهن أفلاطون على أبديّة الفضاء وثبات وجوده أمّا المكان فهو زائل وممكن، فيما ركّز على الإيحاء بين المكتوب والمرئي على مستوى المدركات الموصوفة للمكان المتخيّل في مخيّلة طه حسين: «وقلّما كانت تستقيم له هذه الطريق»، ويقول في سياق آخر: «فعرف أنه سينحرف بعد خطوة أو خطوتين...».

يبدو أنّ إدراك الكاتب لطبيعة الأجسام وليد نُبغ وحضور ذهني قويّ، ويظهر ذلك في التّشخيص الرّمزي الّذي أورده في روايته «ذلك المكان الرّطب المسقوف»، «فيجد حصيرًا قد بسط على الأرض، ألقي عليها بساط قديم ولكنّه قيّم...». وقد تعدّ تقنية الإيغال في الوصف وخصوبة المعجم الفلكلوري المستعمل برهان على موثوقيّة المعلومات وإثباتها، خاصّة وأنّ طه حسين قد أصيب بالعمى وأضحى ضريرًا في سنّ مبكّرة، فتسبّب ذلك في تباين التقييمات حول ما جاء في سيرته، إذ يعمد على اقتران الصّور وربطها بالتّصورات اللّفظية التي يقدّمها له المبصرون من أجل إضفاء مصداقيّة على الأخبار المروية، معتبرًا إيّاها حقائق شاهدها بنفسه يسترجعها من واقع معيش حسب وتيرة زمن السّرد الاسترجاعي لتأريخ وتدوين التفاصيل، لما تفرضه على صاحبها من جهد إعمال الذّاكرة وتحريرها من سيلان الزمن.

في توسّل الكاتب لقرائن مكانية ماديّة كياسة مقترنة بهواجس نفسيّة وذهنيّة نسقيّة تتمثّل في تدرّج المكان من العام إلى الخاص ومن المركز إلى الهامش، معتبرًا أنّ غياب حاسّة من الحواس لا تنفي حضور الأخريات بل على العكس فقد عوّل على حاسّة الشمّ مثلما أورد في روايته «دخانًا خفيفًا يداعب خياشيمه...»، و«تنبعث رائحة هادئة بغيضة». هذا وقد حضرت ملكة السّمع في أكثر من مناسبة «أحسّ من شماله صوتًا غريبًا يبلغ سمعه»، «أصوات الأثقال تحطّ وتعتلّ»، كما لحاسّة اللّمس حضور طاغِ «أحسّ عن يمينه حرًّا خفيفًا...»، وهنا يظهر أسلوب طه حسين الإدراكي المنبثق عن وعي واقعي بالدّال والمدلول في فضاء سريان الأحداث، بل ويحسن استصاغتها بشاعرية منبثقة من حسّ الكاتب وتصوّره.

يؤكّد طه حسين في أكثر من مرّة على عدم معرفته للمكان قطّ، رغم فلسفة الانتماء القوية لديه. يقول عن نفسه: «فهو يسكن بيتًا غريبًا يسلك إليه طريقًا غريبة أيضًا". وقد اصطنع طه حسين ضمير الغائب رغبة منه في الانفصال والقطيعة مع البطل في «الأيام» ليترك مساحة للتأويل والتّشخيص الرّمزي في العالم المخيالي الذي افتعله في حقل القصّة الرّوائية بأسلوب سردي خطّي يتمظهر في الصّور الشعرية والمعجم من أجل ملامسة المعنى من شأنه أن يُكسبه ثراء دلاليّا.

كسر طه حسين الرّتابة بين الأماكن المجرّدة والأماكن الحسية والثابتة والمتحرّكة منتصرًا للبعض ومصادرًا للبعض الآخر، كما أنّه لم يكن هو الضّرير الوحيد في تاريخ الأدب فابن برد، وأبو العلاء، والعكوك، والتطيلي، والبردوني، يعدّون من بواكير الشّعراء فاقدي البصر والذين اشتهروا بالتّفنّن في وصف الأماكن المتخيّلة في القصائد من خلال الإبصار بالبصيرة.

يقول هيلين كلير: «ربّما كانت الألوان التي تغمر العالم حولكم لا تطابق الألوان التي في ذهني، وربّما كانت زرقة السماء وخضرة الحقول التي تبصرونها غير ما أدركه ولكنها مع ذلك ألوان عندي، وأنا أفهم أن اللون الأصفر غير اللون الأحمر، لأني أعرف أن رائحة البرتقال غير رائحة الليمون، وأدرك ذلك»، وهنا دعوة للتفكّر والوقوف عند مصطلح «ما وراء الحكاية» وازدواجيّة القراءة فالأولى وضعيّة، أمّا الثانية فتأويليّة.

ولا تبتعد هذه الآليّة عمّا هي عليه الحال في تشكيليات سيلفادور دالي الّذي صنع بتقنياته علاقة حسيّة تواصليّة قائمة على التأثّر والتّأثير بين لوحاته والمتلقّي؛ فتثير داخله الحيرة والتّساؤل عن دوافع ورهانات رسم،ه خاصّة وأنّ جلّ لوحاته قد اتّسمت بطابع عجائبي. يقول دالي :«يحبّ النّاس الغموض ولهذا يحبّون لوحاتي...»، فبعجينة لونيّة وقيم ضوئيّة جامعة بين الباهت واللامع خلق الرّسام أوهامًا بصريّة مشتّتة للوعي مصيّرا مشاهد مكانيّة ساخرة موغلة في الرّمز، حيث اعتنق منهج السّرياليّة في الحياة كونها تمثّل له مجالا للتحرّر الكامل من الواقع الاغترابي الذاتي وتمنح له الحقّ في الحلم وتحقيق الإنساني من خلال سرد أغوار نفسه، مفضيًا لدواخله الذّاتية ومكنوناته الشّعوريّة، ولاغيًا الحاجز مع الغيريّة المتذوّقة، وكاشفًا الجماليات الخبيئة مشيّدًا بالحميميّات المتخيّلة.

الفيلة، سلفادور دالي، 1984

فوفق رؤية إخراجيّة تعكسها مسرحة الأمكنة المجسّدة بالأشكال والألوان أعاد دالي بناء مقطوعات طبيعيّة بأسلوب تكراري تدرّج فيه من المستوى العام إلى المستوى الخاص، حسب درجات العمق أو القرب أو البعد أو حسب زاوية النّظر، تظهر عندها الصّبغة الذّاتيّة والأسلوب الغرائبي في رسومات الفنّان الّذي اشتغل على تقنية الإثبات والنّفي من باب الايحاء والاستمالة. يقول دالي: «عليك أن تخلق الارتباك بشكل منهجي، فهذا يحرّر الابداع، وكلّ ما هو متناقض يخلق الحياة...»، ولئن راهن الفنّان على الرسائل التي يستثيرها في نفس المشاهد بثقافته البصرية النمطيّة فإنّه يستنكر التّلقّي السّلبي للوحاته التي لا يعتبرها مجرّد حرفة تقنية تستجيب للذوق العام وما يتطلّبه سوق الفنّ؛ فيتحوّل دالي بالأعمال الفنية من كليشيهات الإستيطيقا المتعارف عليها نحو تبيئة صورة داخل صورة بمرونة وتماهي مشهود، والمعروف بتقنية التّناص داخل السّياق الفني وذلك من خلال عرض رؤية ضمنيّة للصّيغ الشكليّة.

على أنقاض سابقاتها يبدو أنّ رسومات دالي التشكيلية قد ثارت على المكان التقليدي، حيث أبدى تأثّره ببحوث سيغموند فرويد في الغوص في تعرّجات العقل الباطن واللّاوعي ورغبات الإنسان وهواجسه المبطّنة، بأسلوب وصفه النّقاد على أنّه يتسّم بالطّرافة والجدّة والعبقريّة الفذّة، فيه من العمق والدقّة ما جعل الفنان يركّز على تفاصيل فاضحة لخوالجه النفسية ولفانتزياه الجنسيّة وتخبّطه بين الثّنائية الأثيرة الخير والشرّ، ولعلّ هذا ما أبداه في لوحاته التي شملت الأماكن الأليفة الجاذبة والأخرى المعادية الطاردة، وهنا يتجلّى قربه من بمقاربة باشلار التي تعتبر أنّ المكان كيانًا مركبًّا، وهو مجمع للثنائيات المتضادّة (الخارجي والداخلي، والمركزي والمهمّش، والواسع والضّيق، المفتوح والمغلق، الأليف والمعادي...)، ولنا أن نستدعي في هذا السّياق مقولته (باشلار) الّتي تصرّح بأنّ «المكان المعادي لا يكاد يكون مذكورًا في هذه الصفحات، إنّ مكان الكراهية والصراع لا يمكن دراسته إلا في سياق الموضوعات الملتهبة انفعاليًا والصور الكابوسيّة».

اشتغل دالي على غرار بعض الرسّامين السرياليين، شأن لويس أراجون وأندريه بريتون، بتقنية المحاكاة، إلى أن اتجه إلى السّرياليّة وناقض القواعد التشكيليّة بأسلوبه الاستفزازي المسكون بالتراجيديا المتعارضة مع ذويه من أهل الفنّ التّشكيلي، مطوّعا الفرشاة، ومتلاعبًا بالأحجام والألوان والأشكال والأضواء والظّلال والمحامل، ومبيّنا تمظهرات الرّغبة الخفيّة (اللّذة والألم) داخل النّفس، ومراوحًا بين ما هو ثابت وما هو متحرّك حتّى خلق مشهدًا متجانسًا بين المدرك المادي والمتخيّل الحسّي.

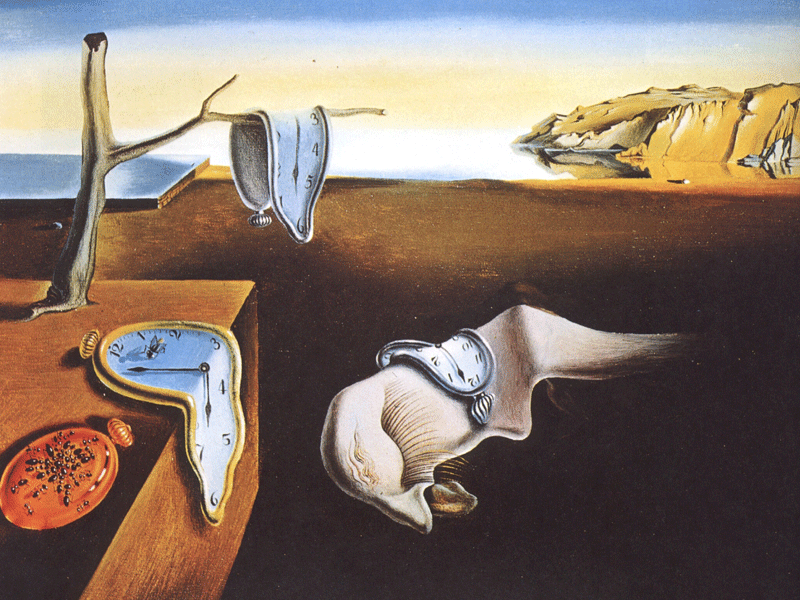

ثبات الذاكرة، سلفادور دالي، 1931

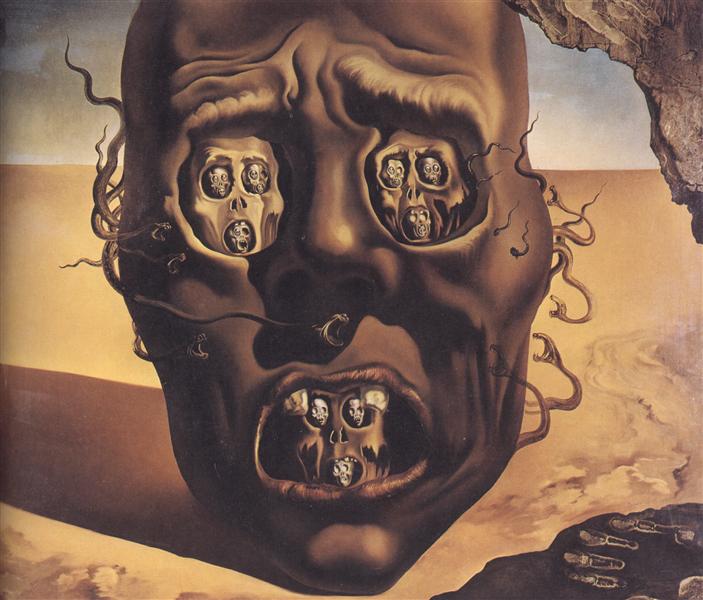

خلق الفنّان التّشكيلي الإسباني فسحة مكانية ممتدّة بلوحاته، فمنها التي مثّلت مجالاً للانفتاح والتحرّر من الهواجس جسّدها في الأماكن المنفتحة كلوحة «ثبات الذاكرة»، التي تمثّل الذوبان والتماهي في سرمديّة الزمكان التي قدّمها على شاكلة ساعات مائعة في صحراء لامتناهية، أمّا الأماكن المنغلقة فقد مثّلها بحواجز وقيود عازلة، كلوحة «لوحة وجه الحرب» التي تمثّلت في رأس جمجمة محشوّ بالثعابين، وتتكرّر بتعدّد في فتحتي العينين وفتحة الفم كتأريخ للخسائر البشرية التي سقطت في الحرب العالمية الثانية، وهنا دلالة على السّمو والرّفعة من ناحية والدّنو والشر من ناحية أخرى.

لئن اعتبر الفنّ مشغلا فكريّا ومطلبًا كليًّا فإنّ أدبيات طه حسين قد توافقت إلى حدّ كبير مع لوحات سيلفادور دالي في إنتاج المعاني والمرامي، سواء في الملهاة أو في المأساة، وفرض كلً على حده بصمة ذاتيّة في الإفصاح عن المكان المتخيّل الذي يحوم حوله فحوى الأثر بأشكال تصويريّة جعلته محطّ إرباك من حيث الصّيغة الجماليّة والإجراء الدّلالي والافتراضات المقاميّة، ولعلّ إنتاج الخطاب الفنّي المعاصر مهما تعدّدت المحامل الوسائطية والتقنيات الأسلوبيّة فإنّه يرجّح اقترانه بمبدأ تحقيق القيم المضافة، فقد اعتبر مسارًا يحمل في طيّاته جوازًا للشّهرة وفلسفة وجوديّة، جعلت الفنانين صنفين يقفون على ضفّتي الإبداع القيمي من جهة والرّداءة المبتذلة من جهة أخرى، بين ما تستوجبه الضّرورة الجماليّة وما تفرضه نظريّة «هذا ما يريد الجمهور».

وجه الحرب، سلفادور دالي، 1940-1941

على عكس واقعيّة طه حسين الذي يرسم كيانات الأمكنة التّجريديّة التّي تسكنها الحكاية يبدو التفاوت جليًّا مع ما تقدّمه سرياليّة سيلفادور دالي التي تطرح صبغة أسطوريّة (مالا نراه) حيث أنشأ من هذيانه لوحات تفوق المنطق، فأبدى طلاقة في الخيال خارجة عن طوق المكان والعالم والمنطق، محاولًآ بذلك ترجمة الاضطرابات التي تخالجه، وساعيًا لنقلها بأمانة عبر ابتكار عوالم حديثة للبناء التشكيلي وتكييفها مع السياق، لما هنالك من تواشج بين الفن والواقع، وقد تكون هذه المهارة الغوائيّة طريقة ينتهجها الفنّان لترغيب المتلقي في الأثر ودعوته للتمعّن في فكّ شفراته ومخاطبة الفكر والحواس، لذلك تبدو فكرة «موت الفنّان» لرولان بارت المتزامن مع عرض العمل الفنّي الّذي يضخّ فيه رسائل ورموز بما تحمله من تأويلات وقراءات كلّ حسب تنشئته؛ فيتجرّد عندها الفنّان من ملكية عمله.